「桃パフェ~……桃パフェ~……桃パフェ~……」

「うっせえな! 桃パフェ桃パフェ! 鳴き声か!」

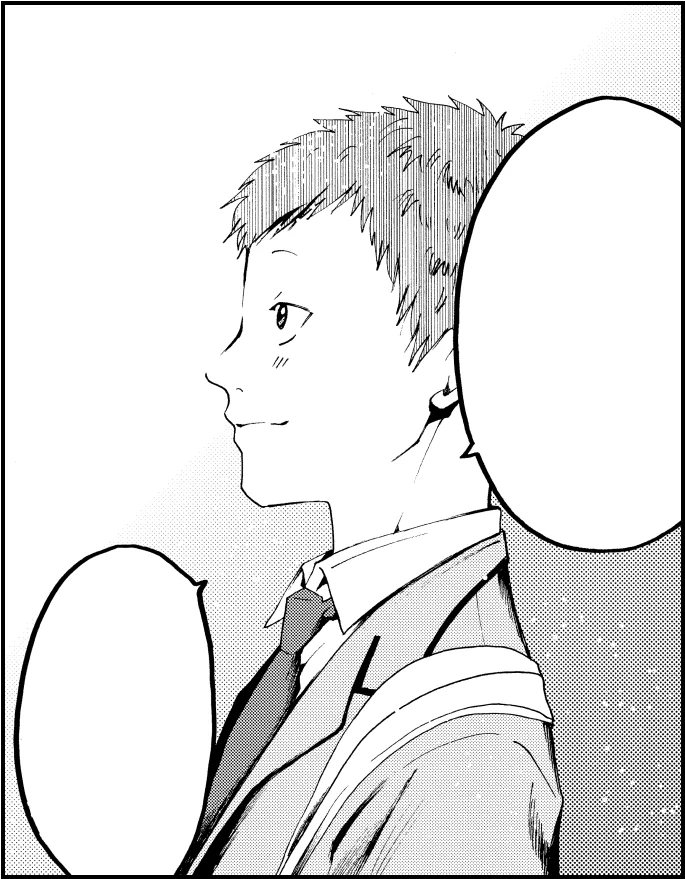

がっくりと肩を落とし、ゾンビのようによろよろと歩く要くんに藤堂くんが突っ込む。

ゲーセンを出た僕たち5人は吉祥寺の繁華街を抜け、住宅街を歩いていた。辺りはすっかり薄暗く、夕焼けの空がゆっくりと夜に染まっていく。

要くんは食べられるはずだった桃パフェに対する想いが止まらないらしく、さっきからずっと「桃パフェ~」と嘆いていた。

「まぁまぁ……」

「だって今日こそ食べられると思ったのにぃ!」

僕が宥めようとするまえに、要くんは悔し涙を浮かべて叫んだ。そんな要くんに千早くんがメガネを指でクイッと上げながら呆れたような視線を向ける。

「だってあのレースゲームほぼシロウトな俺にさ! 黄色い果物は投げるわ、カメの抜け殻投げるわ、人のやることじゃないよ!? 鬼なの!?」

涙目で千早くんに抗議する要くんに僕は言った。

「そういうゲームだからね」

「最初から要くんがお金を持ってたらすんなり桃パフェ食べられたんですよ?」

「う、しょうがないじゃない! ジャンプ買って、お菓子買って、ジュース買って、その他もろもろ買ったら、いつのまにかなくなってたんだもの! アタイのせいじゃない! この物価高のせい!」

「その他もろもろって何だよ」

「まず無駄遣いを見直したらどうですかね」

訝しむ藤堂くんに冷静な千早くんに詰め寄られ、要くんは反論する。

「欲望のまま買ったものは無駄遣いじゃない! 心の贅沢! だよね、ヤマちゃん!?」

「うーん、所持金と欲しいもののバランスは取らないとね」

「正論なんか聞きたくないっ! ヤマちゃんのバカ! ねー葉流ちゃん!」

すっかりへそを曲げた要くんは味方を求めて清峰くんを振り返った。でも清峰くんはムゥと顔をしかめている。どうしたんだろう?

そうおもしろくなさそうに言った清峰くんに、僕はさっきのレースゲームの様子がよみがえり、おもわず噴き出してしまった。

「ぶっ」

「ふっ」

僕だけじゃなく藤堂くんと千早くんも噴き出した。

清峰くんは野球以外は不器用だ。そこが微笑ましくもあり、それがいかにも天才っぽくてちょっと羨ましくもある。

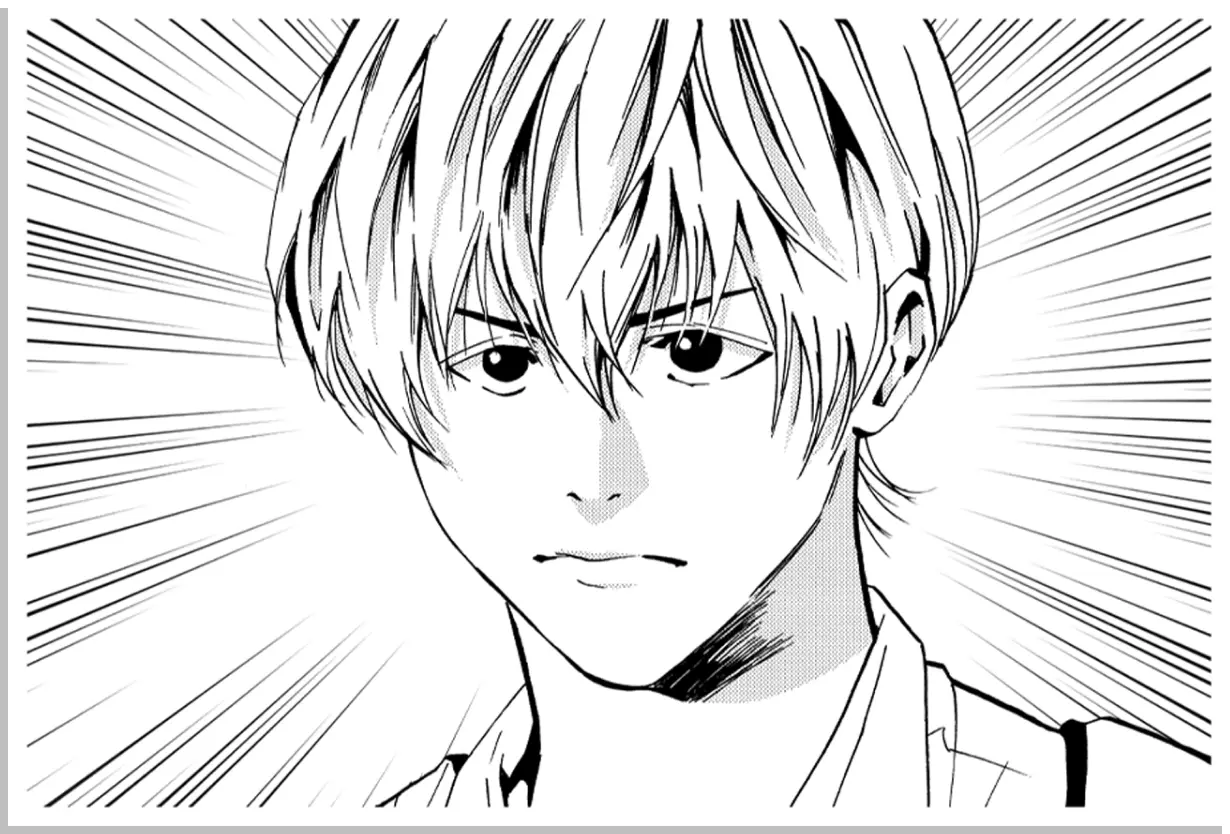

ますますおもしろくなさそうな顔をしてそう言う清峰くん。

僕は清峰くんの負けず嫌いさに、野球の才能の片鱗を感じた気がして胸がちょっと熱くなった。勝利への執着は原動力だ。辛いとき苦しいとき、勝ちに手を伸ばせるかどうかで結果は変わってくるはずだから。

まぁでも、清峰くんがゲーム上手くなるのはだいぶ先だとは思うけど。

「葉流ちゃんは初めてだったもんね~」

要くんは溜飲が下がったのかコロッと態度を変えて、にこにこと清峰くんを見る。

そう言った僕に、みんなの視線が集まった。しまった。ちょっと恥ずかしい。

でも、みんなは笑って言った。

力強い藤堂くんに、さらっと同意する千早くん。

「当たり前」

「あたりまえ体操~!」

憮然と言う清峰くんに明るくポーズを決める要くん。

みんな気持ちは同じだとわかって僕は「うん!」と頷く。

意気揚々と要くんが言った。

「ねえねえじゃあさ、次の試合勝ったら桃パフェいこ!」

「おや、いいんですか? 奢りの件は」

「いや奢ってほしい! 奢りなら2杯…いや3杯はいけます!!」

こんなに潔いタカリ、見たことないよ。いっそ清々しい。

「まあ奢るかどうかは置いておいて……」

「置かないでっ」

「次の試合もいいですけど、もっと目標高めにしてもいいんじゃないですか」

「打倒、帝徳とかな」

藤堂くんの言葉に、要くんは「おお……」と目を見開く。

「勝って、お祝いの桃パフェかぁ……いいじゃない!」

「勝つ」

清峰くんが断言すると、みんなが目を見合わせて笑う。誰の目にも確信めいた自信が見えた。きっと僕の目にも。

要くんが「おー!」と言って拳を上げる。

でも照れ臭いのか誰も手を上げなかったから、「ちょっと! 上げるとこでしょ、ここは!」と要くんがプンスカと怒った。

藤堂くんと千早くんは渋々拳を上げ、僕は「おー」と上げた。清峰くんは「忘れてた」という顔で拳を上げる。

拳を掲げた暗くなっていく夕方の空には雲一つない。きっと明日は晴れだ。

それから僕たちは要くんと清峰くんと別れて、それぞれ帰った。

「いやー、久々のゲーセン楽しかったねえ、葉流ちゃん」

「勝ってないから楽しくない」

ヤマちゃんたちと別れて、慣れた帰り道を葉流ちゃんと歩く。

葉流ちゃんはまたレースゲームのことを思い出したのか、むぅと顔をしかめている。まったく、この負けず嫌いめ。

「んじゃ、ゲーム練習すっか!」

葉流ちゃんはちょっと黙ってきっぱりと言った。

「しない。そんな時間があったらキャッチボールする」

「うはは、そーだよねぇ」

「するか」

「今から!? しねーよ!? 今日、どんだけ練習して、んでゲームしたと思ってんのよ!」

そう言うと葉流ちゃんがシュンとした。キャッチボールくらいだったら……と大男のシュンに騙されかかった俺だったが、きっぱりと断らねば。

「明日な! 朝練もあるし!」

「……わかった」

あっ、またシュンとして。チラッと近くの公園なんか見やがって。

「……あ~~もう! ちょっとだけだからなッ」

最近、気づいたことがある。もしかしてキャッチャーって、投手に甘い生き物なんじゃないか? あとで智将になんか言われそうだなぁと思いながら、近くの公園に移動してグローブをはめる。

公園内の照明の下でキャッチボールを始めた。バシッとボールをキャッチする感触が気持ちいい。捕っては投げて、捕っては投げて。それだけで葉流ちゃんの調子や気持ちまで伝わってくる。

今は、きっと嬉しい。んで、葉流ちゃんが嬉しいと俺も嬉しい。

宝谷シニアにいた頃は、こんな気楽にキャッチボールできてなかったのかな。そんなことを思いながら、ボールを投げる。

勝つためには様々な努力が必要不可欠で、その努力はいろんな犠牲のうえに成り立つ。その努力は正しい。けれど報われなかったとき心が折れてしまったりする。

好きなものを嫌いになることは辛い。

好きものを嫌いになりたいのに、嫌いになれないことは苦しい。

好きなものを好きでいる。簡単で単純なのに時に難しくなる。

葵ちゃんも瞬ちゃんもヤマちゃんもそうだったのかもしれない。

でも、今はきっと。

「いや、なんかみんなと初めて会ったときのこと思いだしてさ」

受け取ったボールを眺める。

「ヤマちゃんを友達だって思い込んで話しかけちゃったんだよね、俺。結果、友達になったからよかったものの、あれでただのクラスメイトのままだったら超ハズいし居たたまれないとこだった……! 友達になってくれてありがとうヤマちゃん!!」

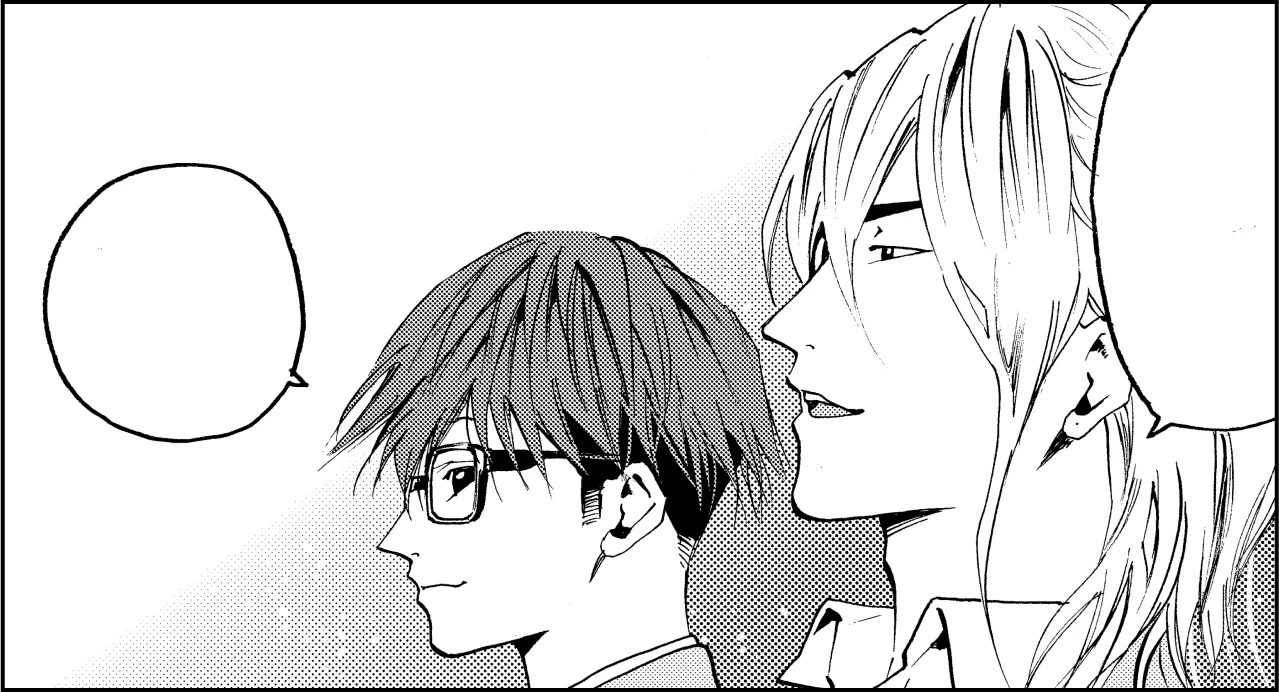

感謝する俺を不思議そうに見ていた葉流ちゃんが、ボールを寄越せと催促してくる。

「……ヤマがいなかったら、圭がまた野球やってくれていたかわからない。ヤマがいてよかった」

ポツリとそう言う葉流ちゃんが俺の投げたボールをキャッチする。俺はまたグローブを構える。

「ほんと、ヤマちゃんがみんなをうまくまとめてくれてる。ツッコみもしてくれるし!」

バシッとやってきたボールを返す。

「葵ちゃんは怖い顔してたね~。瞬ちゃんは戸惑ってる顔してたけど、2人ともじっとこっちを見てきてたから、きっと一緒にやりたいんだって思ったんだよね。……外れてなくてよかった……!」

「そうだったか?」

「ッたく葉流ちゃんってば投げることしか頭にねェんだから!」

俺のツッコみに葉流ちゃんは少し考え込む。そんなに強いツッコみしちゃったか?

「……前はそうだった。俺が投げて、圭が捕ってくれればよかった。それは今でも変わらないけど、今はみんなと勝ちたい……本当のエースになりたい」

まっすぐな葉流ちゃんの目はいつだって呆れるくらい澄んでいて、子供の頃から変わっていない。でも、確実に成長してる。それはきっと小手指でみんなと会ったからだ。

俺は葉流ちゃんが投げた早めのボールをしっかりとキャッチしてからボールを突き出すようにしてニカッと笑ってみせた。

そのときだった。

今、聞きたくない声ナンバーワン。母親が買い物袋を手に、公園の入り口からこちらを見ていた。

「バ…バ……ババアー!!! こっち見てんじゃねえ!!!」

「圭ちゃんたら恥ずかしがっちゃって~。高校生なんだもの、青春よね~」

「うっせ!! こんなとこで何してんだ!!」

「もう圭ちゃん! ご近所さんに迷惑でしょ! ちょっとケチャップがなくなっちゃって買ってきたのよ。今日はハンバーグよ。圭ちゃん、ケチャップ多めの甘めのソースが好きだもんね」

「さっさと帰ってハンバーグ焼いとけや、ババア!」

「はいはい、じゃあまたね、葉流ちゃん」

「うす」

母親は去ったが、俺は精神的疲労困憊だった。恥ずかしい場面を母親に見られるという地獄の罰だ。

「大丈夫か、圭」

「……もう帰ろ、葉流ちゃん」

葉流ちゃんに気遣われながら公園を出て歩く。夜空にポツポツと星が見えた。

「明日も朝練……のまえにいつものルーティンか」

「圭も体力ついてきた。みんなも」

「そりゃあ毎日やってきたもんよ。それに体力だけじゃない。瞬発力に、判断力も上がってる」

分かれ道に来て、俺は葉流ちゃんを見据えた。葉流ちゃんも俺を見る。その前にハッとして母親がいないか辺りを見渡した。よし、いない。あらためて俺は葉流ちゃんを見て、拳を突き出して言った。

コツンと拳を合わせてくる葉流ちゃんの言葉に小さく息を飲んで、頷く。

甲子園。全国の高校球児たちの夢の場所。俺は笑って「うん」と力強く頷く。

「甲子園はさすがに葉流ちゃんも緊張しちゃうんじゃない? そしたらパイ毛をやるわ! パイ毛~! も全国デビューだ!」

「緊張しないけどパイ毛はやってほしい」

真剣な顔でそう言う葉流ちゃんに「任せとけ!」と胸を叩く。

あと3回勝てば甲子園。その道がどんなに険しくても、一歩一歩進むしかない。

そして打倒、帝徳だ。

このコンテンツは音声を利用しています。ぜひサウンドONにして、小手指高校野球部員のとある一日をお楽しみください。