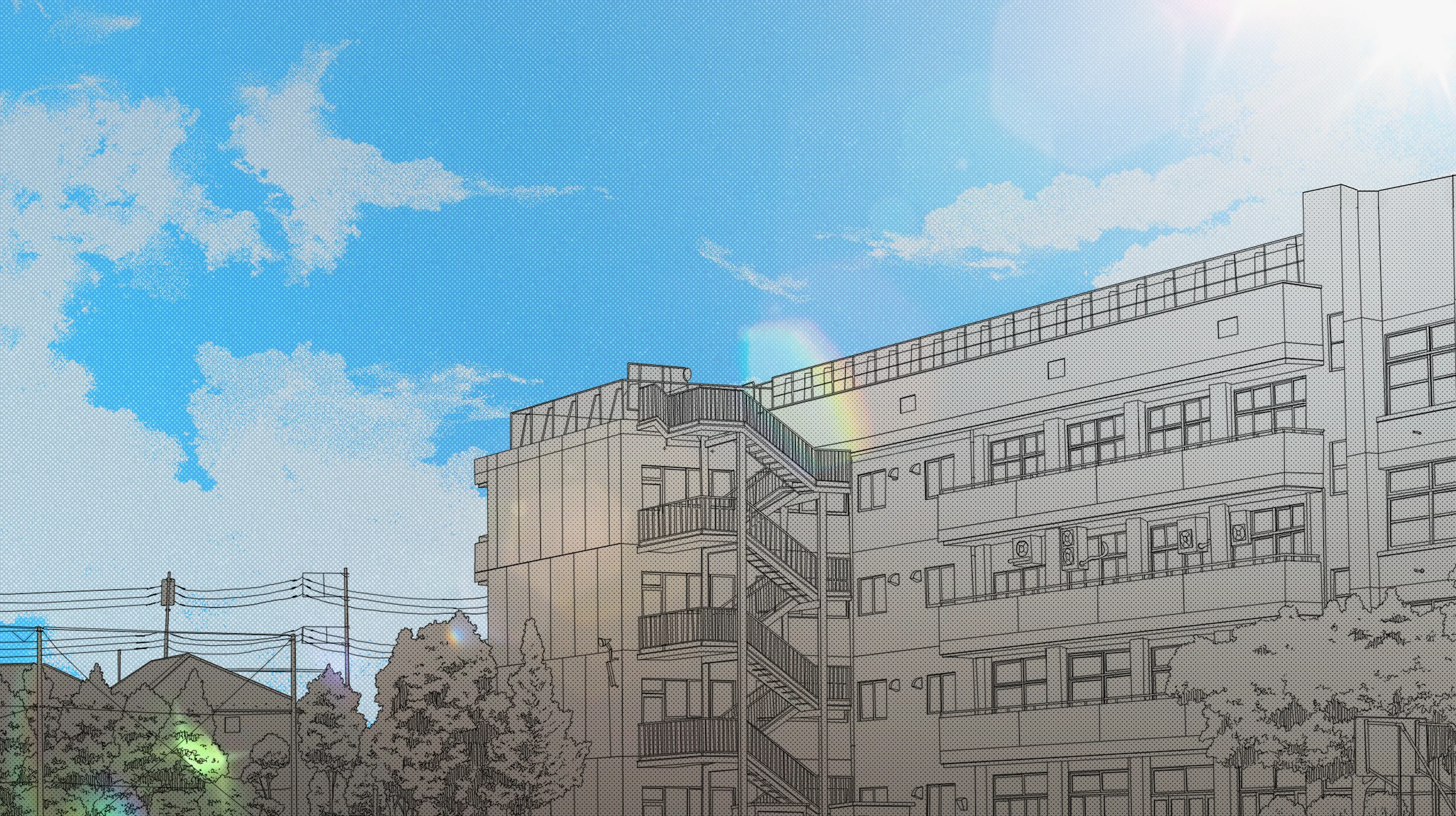

高校までの通い慣れた道のりも、早朝の景色は新鮮だ。

午前六時前の住宅街は、犬と散歩している人やジョギング中の人を見かけるくらいで生徒はいない。

僕は欠伸をしたあと深呼吸する。新鮮な空気を吸い込むと眠気が覚めた。少しして見えてきた校門に書いてある高校名、都立小手指高校。まさかここでまた野球をしているなんて思いもしなかったな。

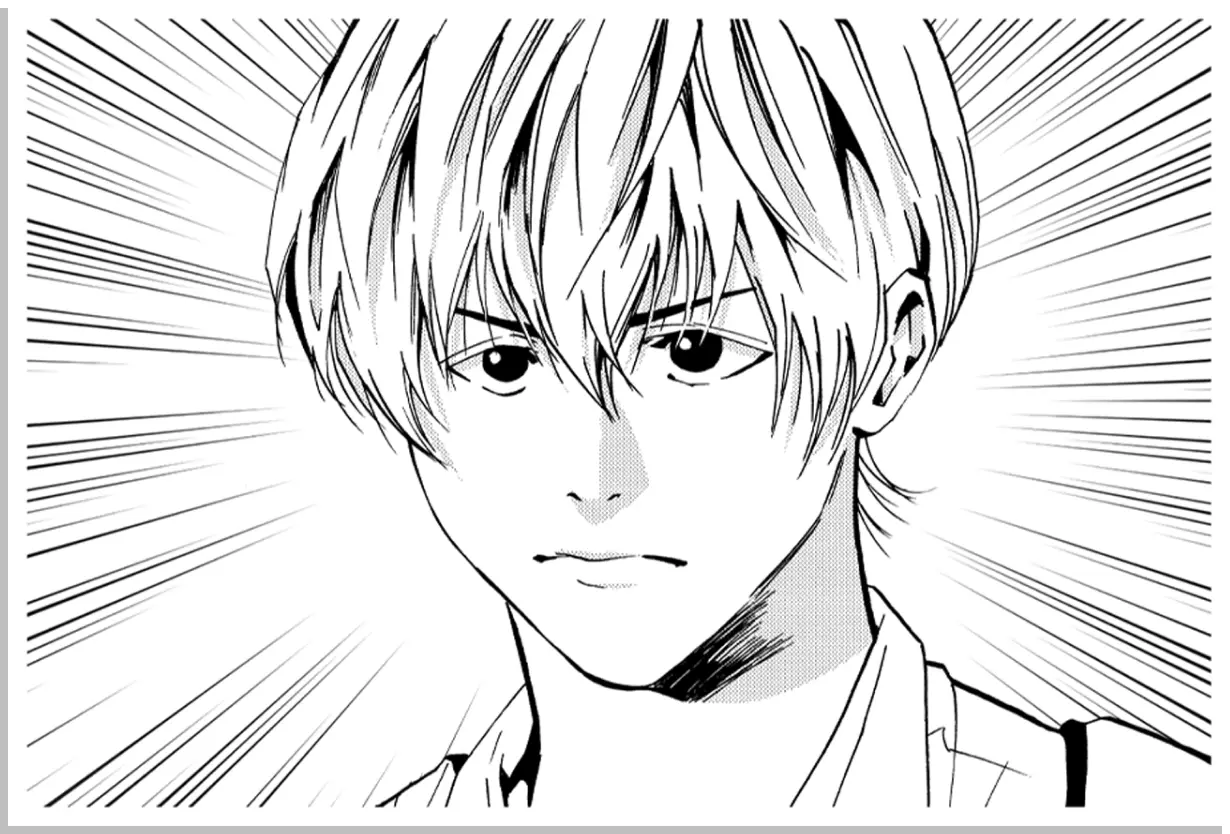

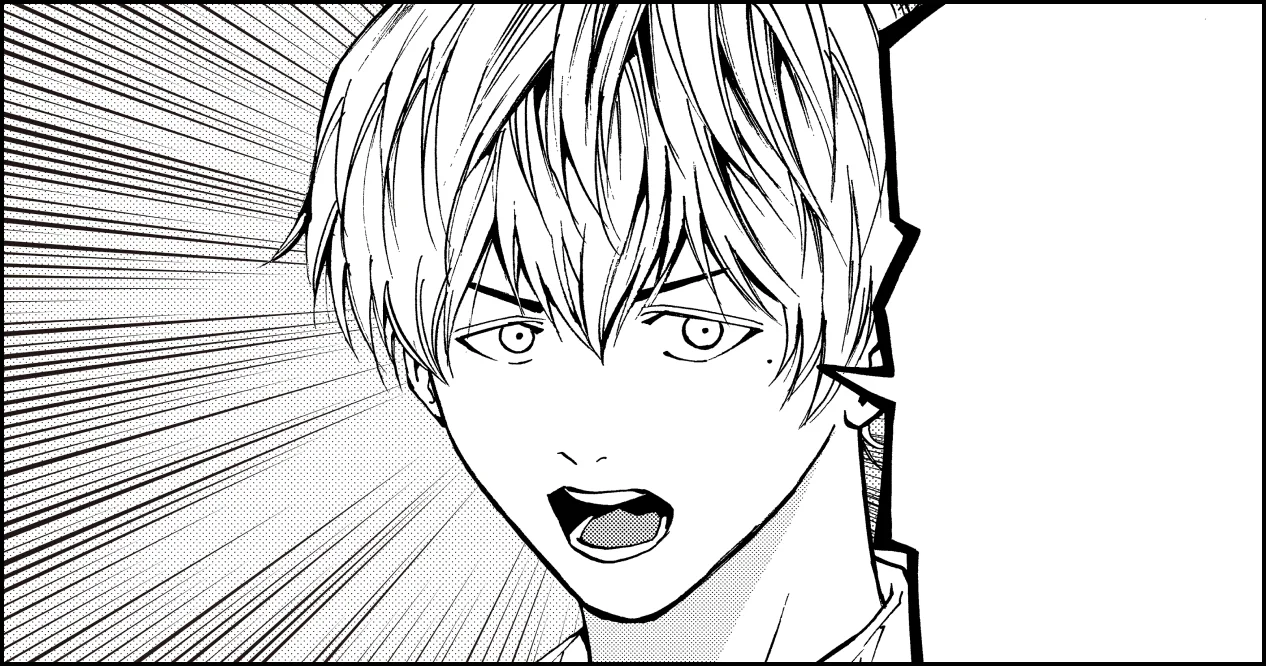

その声に振り返ると、まだ眠そうな藤堂くんと千早くんが歩いてきていた。

「おはよう、藤堂くん、千早くん」

「ヤマ、校門みてなにニヤけてんだよ」

「え、ニヤけてた?」

「なんだか嬉しそうでしたよ」

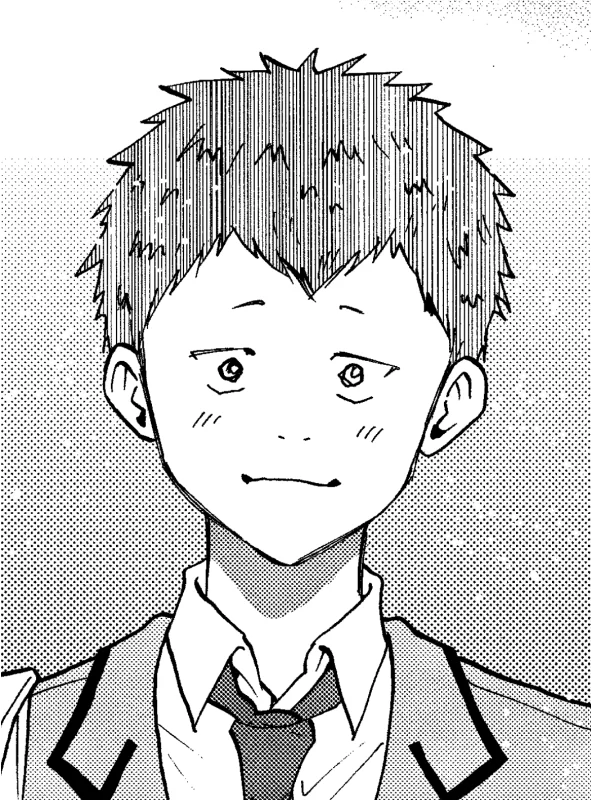

2人と連れだって校庭に向かいながら、僕は思わず頬をおさえた。ニヤけた自覚はなかったけれど、理由はすぐ思いつく。一度は諦めた野球を、またこうして出来ていることが嬉しいのだ。だけど、そんなことをストレートに言うのはさすがにちょっと恥ずかしい。

「いや、ほら、だってさ3回戦も勝ち上がってさ、次は準々決勝だよ?」

藤堂くんはそう言ってニカッと笑う。眠気は吹き飛んだようだ。

「無事勝ち上がれば次は準決勝……勝てば決勝。あと3回勝てれば甲子園、ですね」

「おお~」

千早くんの言葉に、思わず感嘆の声が出てしまう。僕たち小手指高校野球部は西東京大会3回戦を突破した。でも、そのあと3回勝つことがとてつもなく難しいことは甲子園を目指している人間なら身に染みている。

全国の高校野球部が甲子園を目指す。優勝するのは当然一校だけ。野球部っていくつくらいあるんだろ。それで、野球部員って何人いるんだろ。

ものすごい人数の上に立つ、たった一校。その一校になるには、きっと勝ち上がってくるだろう帝徳高校を倒さなくてはならない。だから、少しでも勝つ可能性をあげるために、朝練をすることにしたのだ。

藤堂くんは見かけはちょっと怖そうだけど、なんだかんだ面倒見がいい。

「コンビニでおにぎり買ってきたから大丈夫! ありがとう」

「あ、俺は大丈夫です。人が握ったおにぎりってちょっと」

「やんねーわ!」

そのとき、バシィッと音がした。ボールをキャッチした音だ。グラウンドに足早に近づくと、清峰くんと要くんがいた。

2人の姿に胸が高鳴る。あの宝谷シニアの清峰葉流火と要圭のバッテリー。でも今は、小手指野球部の最強バッテリーだ。

「おはよう、要くん、清峰くん!」

「俺たちだって少し早いですよ。2人が早すぎるんです」

「いや聞いてよ。今日は朝練だからいつもの早朝ルーティンなしかと思うじゃない? それがさ、葉流ちゃんがやるやる言って聞かないもんだからさー!」

ぷんすかと近づいてくる要くんに、ついてくる清峰くん。

「ルーティンだから」

「確かにルーティンを崩すと調子狂うかもな」

納得したような藤堂くんに要くんが抗議した。

「オーバーワークって知ってますぅ!?」

「このくらいで音を上げてちゃ、準々決勝勝てませんよ?」

ニヤリと言う千早くんに要くんが「う」と顔をしかめる。

「……はいはい、やるよ! やったろーじゃん!」

当然といわんばかりの清峰くんを抜かして、僕も、藤堂くんも千早くんもそう言う要くんを見て笑う。

要くんが口で面倒くさそうに言いながらも、努力を惜しまないことはとっくに知っているから。

思わず口を突いて出た言葉に、「当然」と清峰くんが言う。その揺るぎない自信が頼もしすぎる。みんなの顔にやる気が漲ってくるのがわかった。

「次勝てば、帝徳と当たる可能性が高いです」

「あんときの借り、返さねえとな」

好戦的な千早くんと藤堂くんも頼もしい。先輩たちも着実に上手くなってるし、1年生も野球経験者ばかりの即戦力だ。このチームならもしかして、とどうしても思ってしまうんだ。

「時間より早いけど、先輩たちと1年生たち来る前に始めちゃおうか」

「ヤマちゃん、やる気ね!」

「うん!」

逸る気持ちを抑えられずに、僕たちは朝練を始めることにした。

よーし、がんばるぞ!

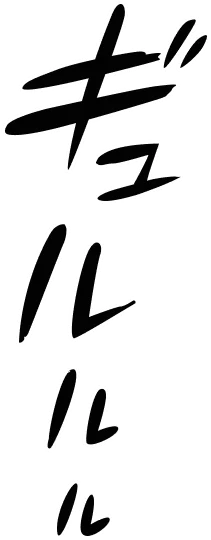

僕たちは頑張った。頑張りすぎてしまった。故におなかがすいている。いや、すいているどころじゃない。飢餓状態なみに空腹に苦しんでいた。1限目、英語の授業中の教室に、僕たち野球部5人のギュルルルル~という腹の音が鳴り響いている。

朝練を時間ギリギリまで頑張ったが故に、おにぎりなどを食べる時間もなくなってしまったのだ。男子高校生の食欲は並じゃない。食べて満腹になっても、ちょっと経てばすぐにおなかがすく。しょうがない。食べ盛りで育ち盛りなんだもの。僕は自分の席、教室の真ん中の列の最後尾からそれぞれの様子を見た。

僕から見て右隣には清峰くん、その前に要くんがいる。要くんは恥ずかし苦しそうにおなかを手で押さえている。うんうん、分かるよ。僕も少しでも音がしないように必死でおなかを凹ましている。

心のなかで頷きながら、左隣の藤堂くん、そして藤堂くんの隣の千早くんを見ると、2人も険しい顔で空腹を我慢していた。授業終わりまでまだ30分もある。おなかがすいて授業も身が入らない。今、先生に英語で何か聞かれでもしたら質問の内容が何であれ「I'm hungry」と答えてしまうだろう。

それでもなんとか集中しないとと思っていると右隣からカチャッという音がした。

清峰くんが弁当の蓋を開けて黙々と食べ始めた。その堂々っぷりに一瞬唖然としたが、そういや1年のときに授業中にお茶漬けを食べ始めたことを思い出した。

息を吸うように、パクパクとお弁当を食べていく。あ、やめて。良い匂いさせないで。余計におなかが減る。そんな清峰くんを僕だけでなく、藤堂くんも千早くんも要くんも驚愕の表情で見ていた。そしてその顔はゆっくりとやるしかねえ……というような覚悟を決めた顔に変化した。

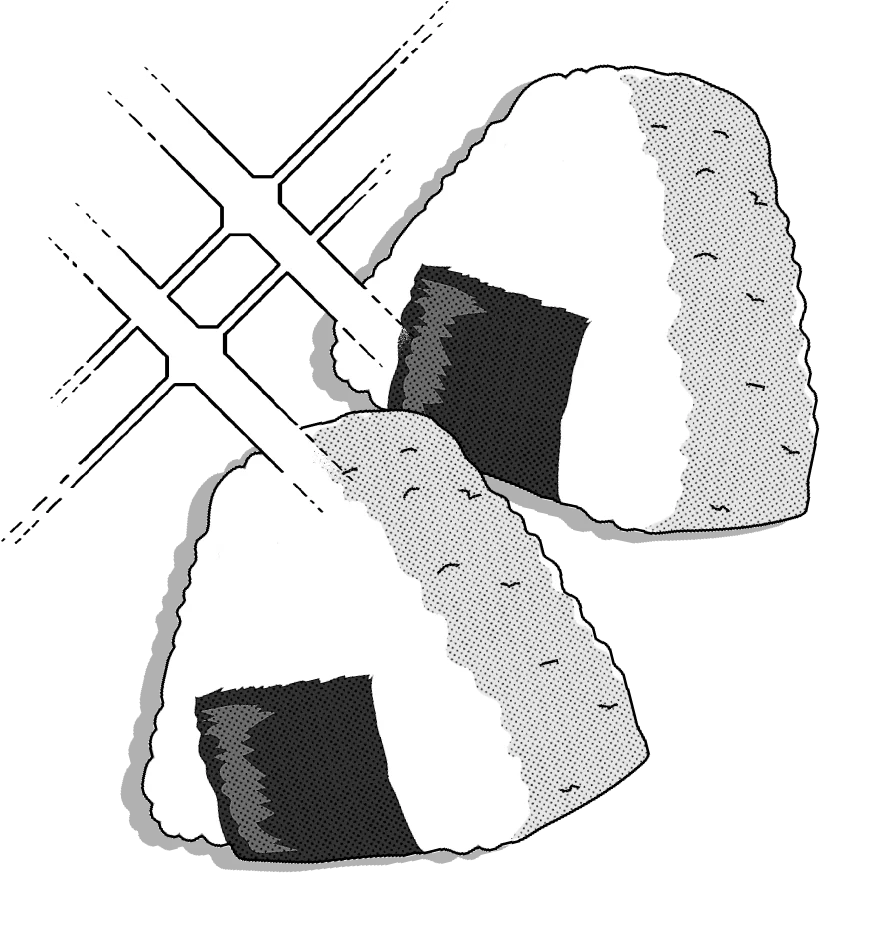

要くんが鞄からそっとお弁当を取り出した。ハッと左を振り向くと、藤堂くんはおにぎりを取り出していた。みんな、清峰くんに誘発されて、早弁する覚悟を決めたのだ。

(みんな……)そうだよね。もう限界だよね。なら、ここはみんながバレずに早弁できるように僕がフォローしないと。空腹のためかよく分からない使命感に目覚めながら、僕は黒板に向かって英語を書いているベテランおじいちゃん先生の背をみつめつつ、みんなの様子を窺う。

要くんが空腹で震える手で弁当を開けた。だけどハッとしてすぐに弁当を閉じる。どうしたんだろう、今なら食べられるのに。要くんはギュルルル~と鳴るおなかを押さえながら、葛藤しているようにまた弁当の蓋を開けた。

その瞬間チラッと見えたのは、子供が一度は必ず通るといわれている国民的大人気キャラ、顔があんぱんのヒーローのキャラ弁だった。あ、となりには顔がメロンパンの女の子ヒーローもいる。からあげも入って美味しそう。

地を這うような要くんの押し殺した声。そうか、かわいいキャラ弁が恥ずかしいんだね。でも空腹に耐えられないのか、要くんはこそっと顔があんぱんのヒーローを食べた。恥ずかしさと憤りと美味しさが複雑に混じり合い、要くんは「ババアめ~……!」と涙を浮かべながらコソ弁する。

僕は羨ましさを感じつつ、左からコソコソと話す声に気づいて振り向いた。

首を伸ばして見ると、千早くんが鞄からコソッと見せているのはインスタントのパスタだった。

「パスタって……ラーメンならわかるけどよ」

「人の食の好みにケチつけないでもらっていいですか? そっちこそバカの一つ覚えみたいにラーメン、ラーメン」

「おい、ラーメンは奥が深えんだよ。醤油、塩、味噌、とんこつ、にぼし、貝……それから現在も色々派生して複雑で……」

「パスタも奥が深いですよ? 藤堂くんが知らないだけで」

いや、2人とも言い争いしてる場合じゃないよ? 僕がんんっと咳払いすると、2人も気づいてくれた。藤堂くんがおにぎりを取り出して僕に「いるか?」と聞いてくる。気持ちはありがたい。でも僕は……

と断ろうとしたが手が勝手に受け取っていた。コンビニおにぎりがあったけど、パリパリの音がするだろうし、何より藤堂くんのでっかいおにぎりがとても美味しそうだったのだ。

「ありがとう」

「おう」

僕はラップをそっとめくり、教科書に隠れておにぎりを頬張った。とてつもなくうまい。あ、こんぶだ。塩気と甘みが空腹の胃に染み渡る。幸せだ。おにぎりって幸福も握っている。

視線を感じて振り向くと、千早くんが生唾を飲み込んでいた。清峰くんじゃあるまいし、インスタントパスタにお湯を注ぐわけにいかないよね。それに藤堂くんも気づいて、おにぎりを差し出した……けど。

「あ、他人の握ったおにぎりはムリなんだっけ?」

「くっ……」

「ちなみにこっちが梅干し、こっちがツナマヨ」

「くっ……!」

千早くんが藤堂くんのおにぎりに葛藤している。珍しいなと思いながら、僕はおにぎりを平らげた。

「でも? 俺は? 他人なわけだから?」

「……同じ野球部のよしみじゃないですか」

「ほう? だから?」

「……ツナマヨならいただきます」

藤堂くんはふふんと満足げにツナマヨのおにぎりを千早くんに渡す。2人とも教科書に隠れておにぎりを頬張った。そして空腹が満たされると至福の顔を浮かべる。

よかった、これでみんな授業に集中できる──そう思ったときだった。

教室で聞き慣れない音が右から聞こえて振り向いた僕に、信じられない光景が飛び込んできた。清峰くんが鍋をしている。

嘘でしょ? 家から持ってきてたの? カセットコンロも? いや、ダメでしょ、教室で火をつけちゃ。理解が追いつかない僕は一瞬、意識を失いそうになったが清峰くんは微塵も動じる様子はない。それどころか煮える具材を真剣にみつめていた。

あ、キムチ鍋? そうだね、暑い夏こそ冷たいものばっかりじゃなく温かいものを食べて胃腸を冷やしすぎないようにしないとね……じゃなくて! 僕が心のなかで1人ツッコみをしていると、さすがに先生が教室に充満する匂いに気づいたようだった。

「ん? なんだ、この匂いは……」

先生が振り返る。ヤバイ! 何とかしないと! 僕が手でも挙げて、先生の注目を集めるしかないかと思ったそのとき、唐揚げを口に入れた要くんの背中に、清峰くんがかき混ぜた鍋の汁が飛んだ。

「ぶっふぉぉ!!」

熱さにビックリして立ち上がった要くんの口から唐揚げが勢いよく飛び出した。ロケット花火のような唐揚げは前の方にいた生徒の頭に当たり、弾かれて先生のおでこに激突した。何が起こったのか分からず呆然としていた先生だったが、教壇の上に転がったのが唐揚げだと分かると怒りで顔を真っ赤にさせて叫んだ。

「Don't eat fried chicken in the classroom!!!」

気持ちはわかるよ、要くん……。狼狽える要くんの後ろで、清峰くんはちょっとハラハラしながらもキムチ鍋を食べた。

このコンテンツは音声を利用しています。ぜひサウンドONにして、小手指高校野球部員のとある一日をお楽しみください。