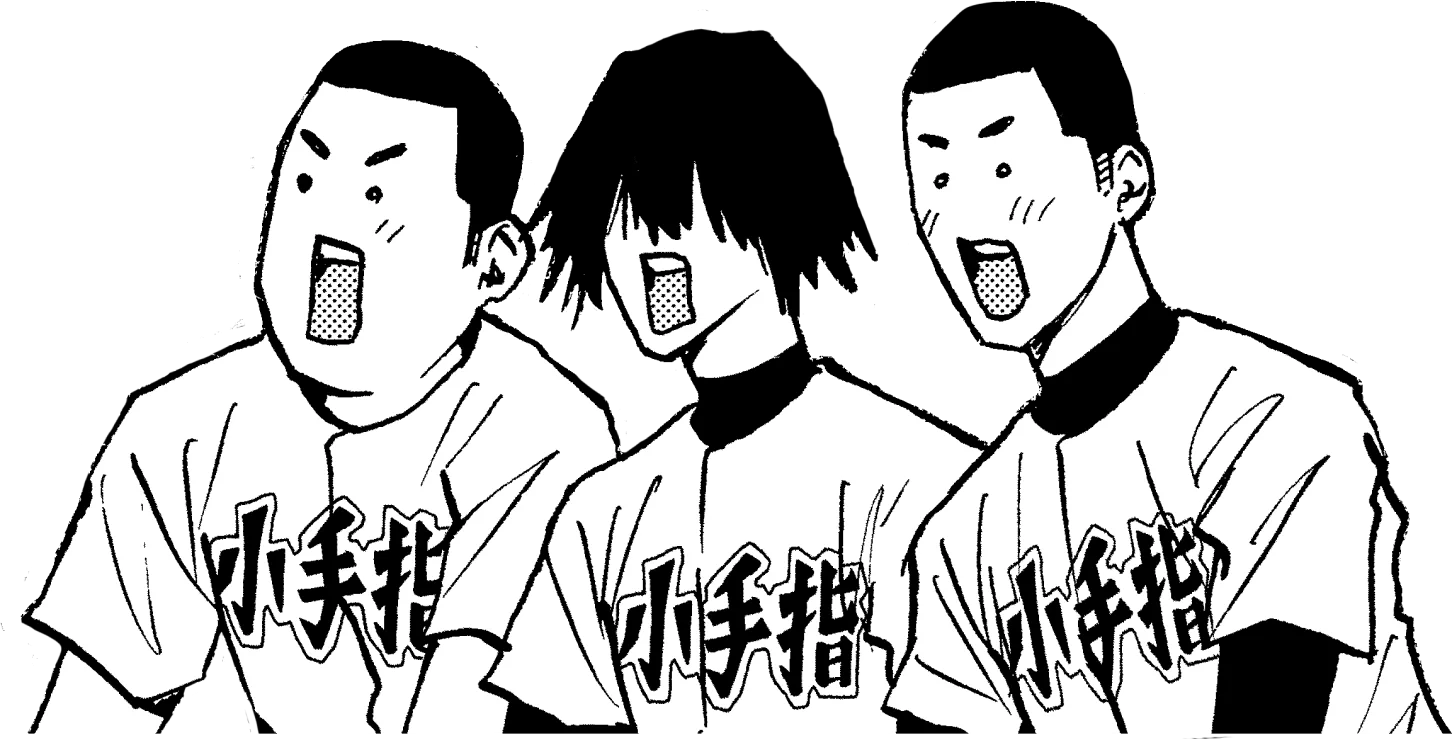

放課後、部室は重い空気に包まれていた。

「なぁ~んで俺だけが怒られたわけ? ヤマちゃんも葵ちゃんも瞬ちゃんもおにぎり食べてたんだよね? 葉流ちゃんに至っては鍋食ってたのに?」

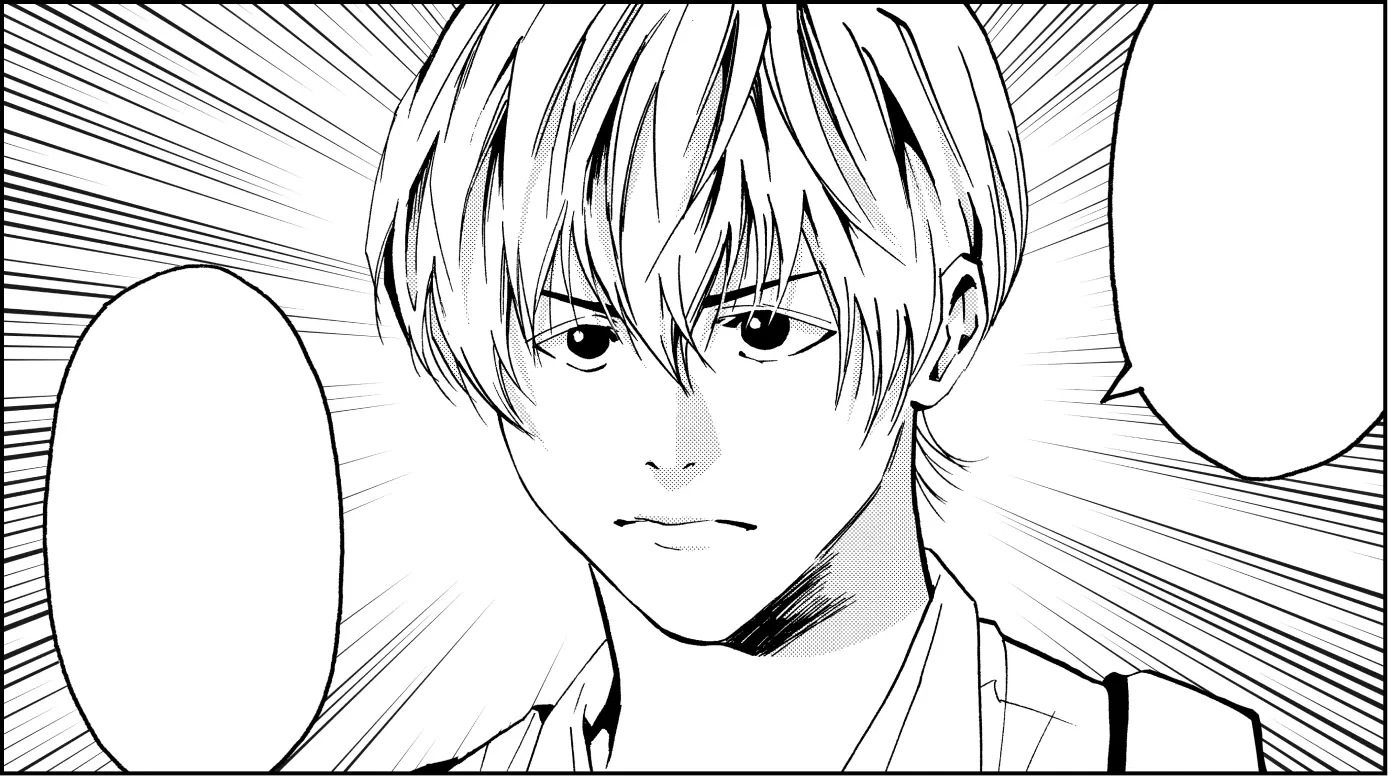

要くんが怒っている。理由は朝のコソ弁だ。結果的に要くんだけがコソ弁してたのがバレて大目玉を食らったのだ。要くんは褒められたり美味しいお菓子をもらったりしたら嫌なこともスッキリ忘れられる単純…いや、素晴らしい性格をしているけど、美味しいお菓子をもらって一時的に浮上しても、今回は根が深かったのかまた思い出して憤慨していた。

「わぁ~、それは大変だったね。でも教室で鍋するなんて……すごいや、二次元っぽい!」

「コソ弁かぁ、一度はやってみたいけどさすがにバレそうで……」

「コソ弁、憧れるよね~」

ヘンなところで感動する土屋さんに、ほんわかやりとりの鈴木さんと佐藤さん。うちの野球部の先輩方は威張ることもなく優しい。部の雰囲気がいいのはこういう先輩方のおかげでもある。でも今日は違う。

「そこじゃないんスよ! 先輩たち!」

プンプン子供のように怒る要くんに、先輩たちは「ごめんごめん」と謝る。

「鍋なんかしてバレないって! しかもみんな黙ってたよね!? 俺を生け贄にしたよね!?」

うん、それはごめん。僕も含め、藤堂くんと千早くんは要くんからサッと顔をそらした。

「ひどい! 葉流ちゃんに至っては鍋、完食したよね!?」

「昔、圭が夏は冷たいものばっか食うな、温かいものも食えって言ってたから……」

「教室で食えなんて言ってないでしょうがー!!」

プンスコした要くんは、部室のベンチに寝転がって言った。

「あー、なんもやる気しない! しないったらしない! もう息も吸えない!」

いや、吸わないと死んじゃうよ? とても面倒臭い雰囲気を醸し出す要くんに藤堂くんがぶち切れた。

「黙って食べたおにぎりは、さぞかし美味だったでしょうなぁ」

嫌みったらしく言われるが、僕たちはぐっと堪えるしかない。罪の味がするおにぎりはとても美味しかったから。後ろめたい僕たちに、要くんは真面目な顔を向けて言った。

「あぁ?」

「こっぴどく叱られて、みんなに顔があんぱんのヒーローキャラ弁食ってたってバレたんだよ? もう俺の自尊心は皆無なわけ!」

「プッ……良いじゃないですか、顔があんぱんのヒーローキャラ弁」

思い出し笑いをする千早くんに要くんは「俺が幼稚園児だったらね!」と反論する。叱られたとき、要くんのお弁当を周りの人たちに見られてしまったのだ。

「だから褒めて褒めて褒めまくって、俺の自尊心を取り戻して!! ヤマちゃんたちにはその義務があるよね!?」

僕たちは反論できなかった。しょうがない、要圭を褒める会を開催だ。

空気を読み、そっと僕は手を挙げた。

「えっと……要くんは……明るいところがいいと思う! 重い空気のときでも、要くんの一言で和むよね」

そうなってほしいという願いを込めて言った僕に、要くんはハッとする。

「……それはつまり、俺の一発ギャグが爆笑を生んで世界を救うと……?」

そこまでは言ってない。その一言を僕は堪え、「そうだね」と頷くと要くんは満足げにムフーと喜びの鼻息を荒くした。

よかった。一塁に出られたような気分だ。次に続いてくれたのは鈴木さんと佐藤さんと土屋さんだった。

「あと素直なところがすごいと思うんだ。1年の野球部入りたての頃なんか、練習嫌だとか、マスク臭いとか、あんなにはっきり言えるのいいよね」

「わかる。要くんが正直に自分の感情出してくれるから、こっちも素直でいられるっていうか。気を遣わないことで気を遣わせないのってなかなかできることじゃないと思う」

「わかる~。僕も最初はぐいぐいこられて怖いなーって思ったけど、裏表のない要くんだったから心を開けたっていうか……人間性だよね!」

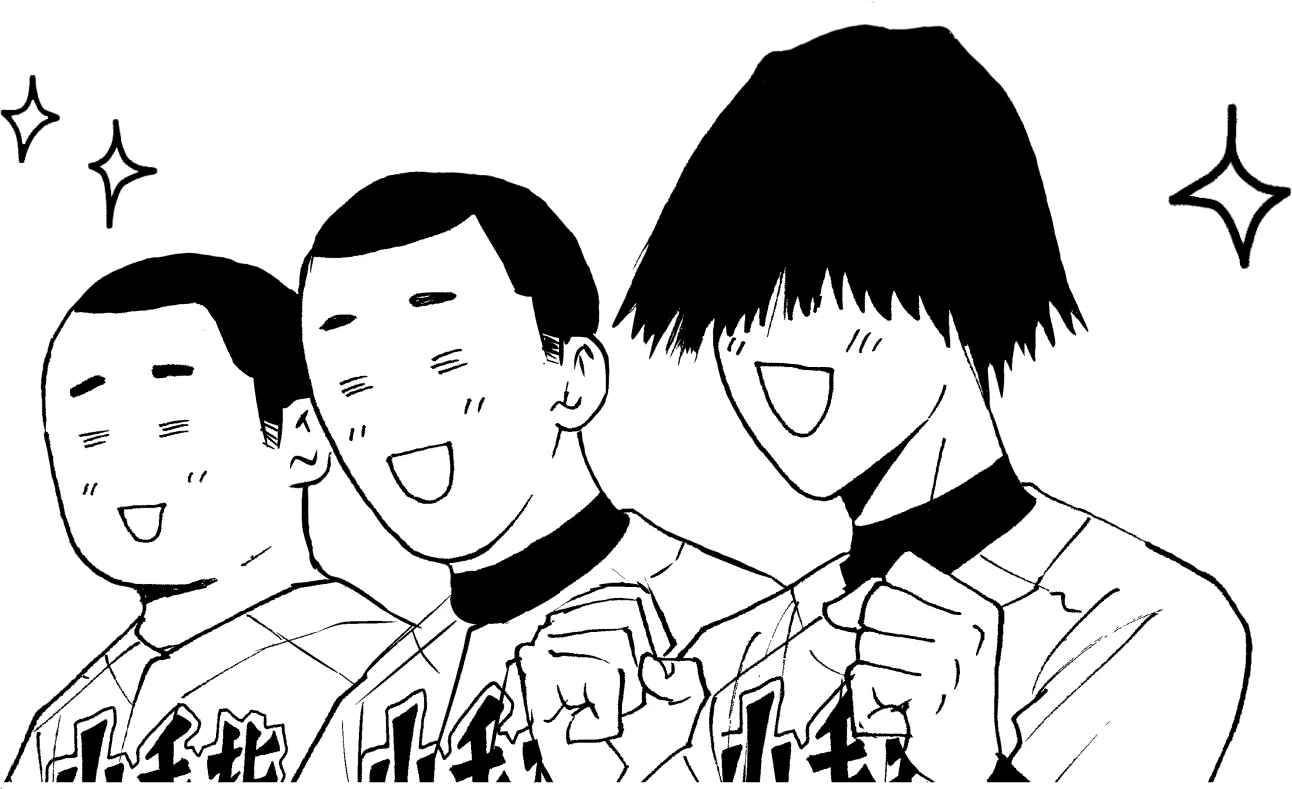

佐藤さんと鈴木さんと土屋さんの言葉に嬉しそうに小鼻を膨らます要くん。

よかった。みんなでコツコツ塁に出て、みんなでホームインを目指そう。僕は次を託すように藤堂くんを見た。藤堂くんは必死で褒めるところを探しているのか、険しい顔で考えている。

ウキウキで次の褒め言葉を待っていた要くんの顔が、言い渋る藤堂くんの様子に訝しげに変わる。それを察した藤堂くんの顔がプレッシャーで更に険しくなっていく。だが、ハッと思い出したように言った。

「そうだ、根性意外とあるよな! 球が顔に当たってボール捕れなくなったとき、怖えの耐えて克服したじゃねえか。あれはすげえだろ」

「ムフー! そうなんです、要圭はやるときはやる男なんですわ……」

満足げな要くん。さぁ、次は千早くん頼んだ。僕と藤堂くんに見られ、千早くんは面倒臭そうに小さく息を吐いてから口を開いた。

「意外と頼りになるんじゃないですか? ほら、1年のときやった氷河との練習試合で、打たなきゃって場面で自分に回してって言ってくれたじゃないですか。まぁ無謀ともいいますけど」

「褒めてんの? けなしてんの?」

「一応褒めてますよ」

「素直に褒めてよ! 瞬ちゃんのいけず!」

要くん、ムスゥとしながらも満更でもなさそうだ。よかった、塁に出れた。

みんなでコツコツ積み上げて、ここでホームランが欲しいところ……それが打てるのは、バッテリーの清峰くんしかいない。清峰くんはじっと要くんをまっすぐにみつめて言った。

「圭は……圭だからいい。悪いところは一つもない。もっとたくさん球をとってくれたら、もっといい。世界一」

その全肯定にみんな感心したように「おお……」と声をあげた。要くんだけは照れているのか「そ、そういうんじゃなくてさー、もっと具体的に褒めろよー」と恥ずかしがった。

首を傾げた清峰くんの顔がどんどん混乱していく。清峰くんに語彙を求めるのは酷じゃないかい?

あ、いけない。また要くんの顔が訝しげになっていってる。ここは矛先をかえないとと僕が思った矢先、土屋さんが口を開いた。

「清峰くんのいうこともわかるな~。だって記憶喪失ってだけでも二次元要素たっぷりなのに、圭様という存在! 要くんは存在自体が二次元、尊い存在なんだよ! 生きてるだけでありがたいっていうか」

「それはつまり……俺は、神……?」

「そのくらいすごいと思う!」

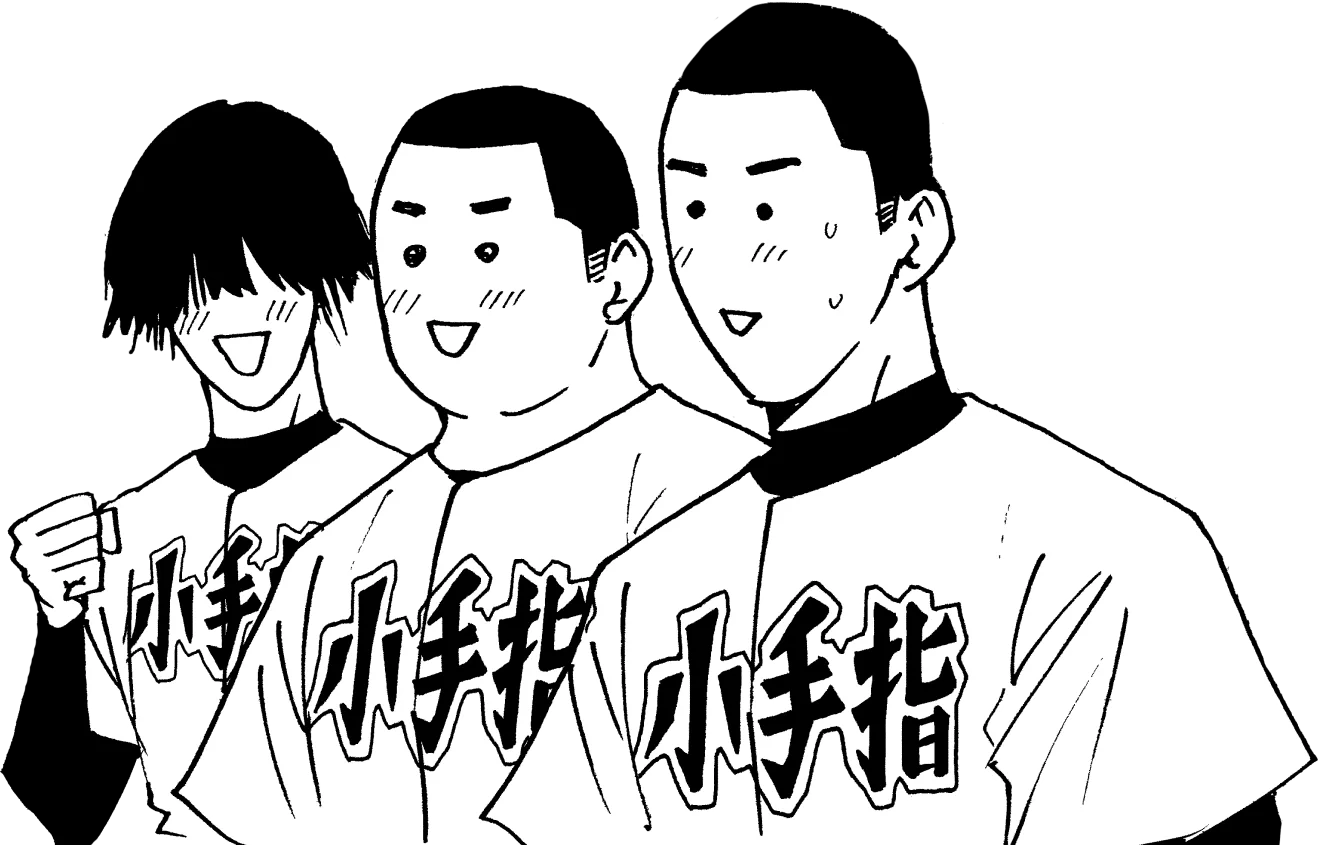

「ムフー!!!」

土屋さんの手放しの称賛を受けて、要くんは鼻高々と自尊心を取り戻したようだった。

よかった、よかった。これでやっと午後練だと僕たちはホッとした。

「神は言い過ぎだと思うけどよ、智将はちょっとわかるわ」

藤堂くんが笑ってそう言うと千早くんも同意した。

「あ、そうですね。野球の知識、作戦、瞬時の判断力は並外れてますよね」

すると土屋さん、佐藤さん、鈴木さんも話に乗ってきた。

「そう! そうなんだよ! 圭様は野球のことに関しても完璧なんだけど、でも一番は人心掌握術だと思うんだよね!」

「確かに。1年生たちとの初対面でパイ毛を披露して完全に舐め腐られたけど、あそこからの巻き返しはすごかったよ! さすが智将、要圭って感じ」

「あとさ、みんなを気にかけてくれる気遣いもすごくてさ、もっとがんばろうって思えるんんだ」

「ちゃんと全員を見てくれてるんだよね。観察眼もすごいし!」

「わかります! この人に認められたいっていう気持ちになりますよね!」

僕も智将のことを思い出し、つい興奮気味になってしまった。それがいけなかった。

「……へーえ、あ、そーですか。ふーん、みんなそんなに智将のほうがいいんだー」

みんながハッと振り返ると要くんがまたベンチに横になり、ふて腐れていた。ごめん、一瞬本当に忘れてた。

「そんなに智将が好きなら、智将さんちの子になっちゃえばいいじゃない! …あ、智将! そんなにたくさんの子供の面倒はさすがに見られないなって……余裕ですか!? みんなに好かれてる余裕ですかっ!」

要くんはどうやら脳内で智将と会話しているらしい。ううーん、シュールだ。

土屋さんが「二次元だ~!」と目を輝かせている横で藤堂くんがぶち切れた。

「あ~! 自分で自分に嫉妬してんじゃねえ、面倒くせえ! 付き合ってられっか!」

「そうですね、学年集会で遅くなる1年生ももう来る頃でしょうし、さっさと午後練始めちゃいましょう」

素っ気ない藤堂くんと千早くんの態度に、要くんは更にムゥゥと子供のように拗ねた。

「なんだよ、みんなして智将、智将ってぇ~」

さすがにこれ以上拗ねられるのは面倒臭い。そのまえになんとか要くんに機嫌を直してもらわないと。でも一体どうすれば……と考えてハッと思いつく。そう、要くんにしかできないことがあるじゃないか。

「要くん! 要くんにはアレがあるじゃない!」

「アレ?」

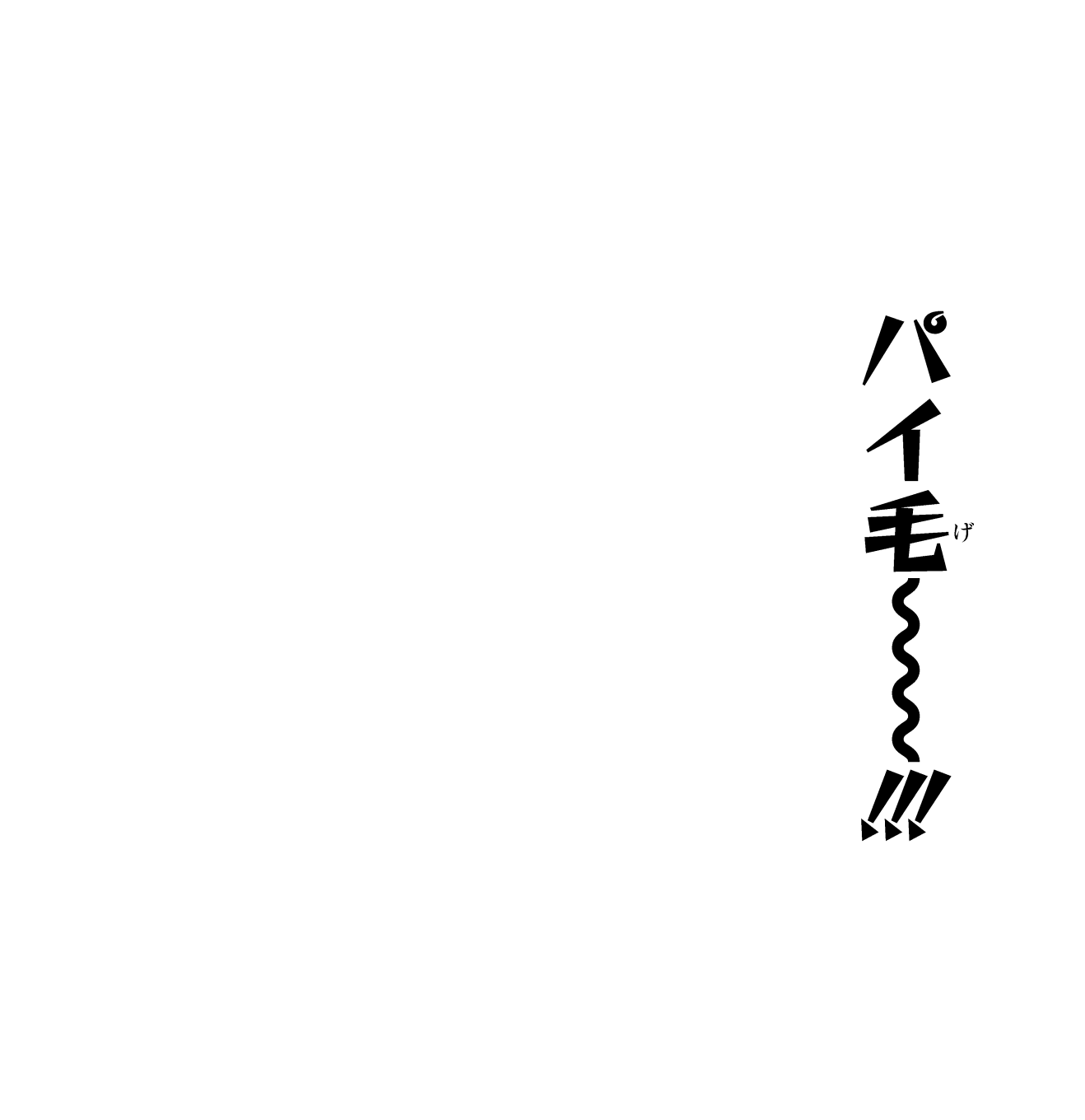

「パイ毛だよ!」

「! パイ毛……」

「そうパイ毛! これはいくら智将にだってできない芸当だよ!? 智将が一発芸できると思う!?」

できないというかやらないというか。それはこの際黙っておく。

そう気づいた要くんはみるみるうちに目を輝かせ、がしっと僕の手を握ってきた。

「ありがとう、ヤマちゃん! そうだよね! 俺のパイ毛は、俺だけの宝物だよね!」

「パイ毛、最高におもしろい。世界一」

そこにうんうんと頷きながら清峰くんが言う。要くんは完全に自尊心を取り戻したように言った。

「俺はこのパイ毛を磨いていくよ……!」

それを聞いていた藤堂くんと千早くんがやっと復活したかというような笑みを浮かべて声をかける。

「よっ! 午後練の前に一発披露してくれよ。景気づけに」

「景気づけって」

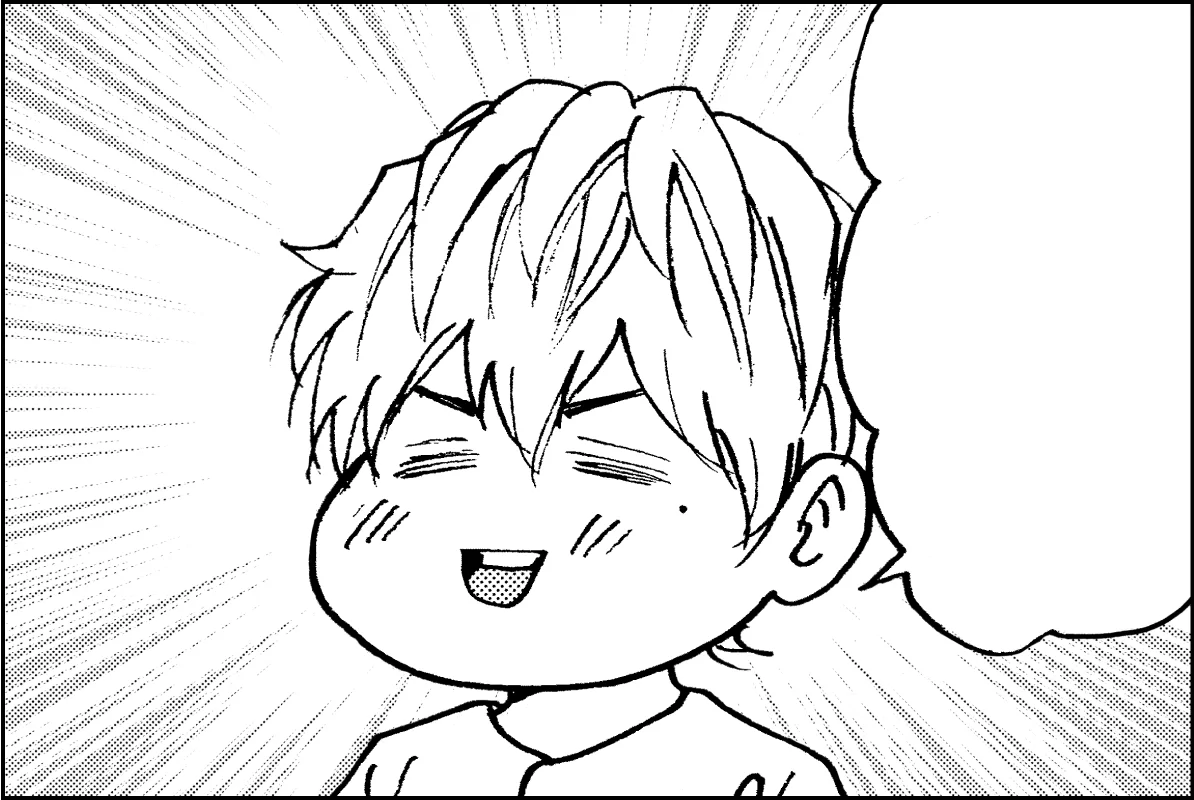

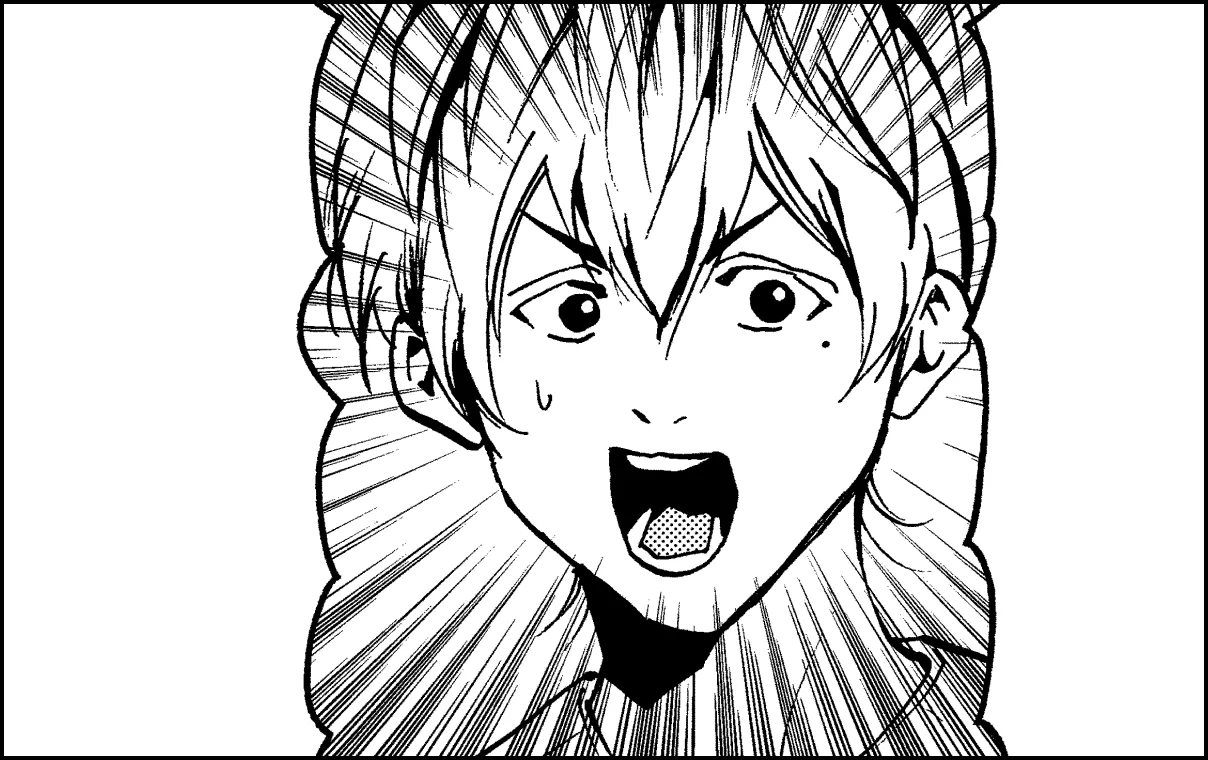

藤堂くんからのリクエストに要くんは満面の笑みを浮かべてから、集中するようにそっと目を閉じた。深い呼吸をしてから両手が脇の高さに上がっていく。そして。

「しつれいしまーす……」

要くんのパイ毛披露と同時に、女子マネージャーの佐古さんがドアを開けた。時が止まったような部室のなかで、佐古さんの顔がゆっくりとしかめられていく。

ゴミ虫でも見るような佐古さんの顔に要くんが真っ白になっていく。ベンチに力尽きたように腰を下ろした姿は今にも灰になって消えそうだ。

しかしそう言う清峰くんの声も要くんには届かない。佐古さんは気にする様子もなく「あ、これ取りに来た」と部室に忘れていたらしい紙を取るとさっさと部室を出て行った。

ショックで廃人になっている要くんにさすがに僕たちは同情して、放課後ずっと食べたがっていた桃パフェを食べに行くことにした。

このコンテンツは音声を利用しています。ぜひサウンドONにして、小手指高校野球部員のとある一日をお楽しみください。